近期,金蝶动作很大,全力强攻企业无约束的自由AI赛道。此前,金蝶高层在2024年业绩发布会上表示:“金蝶云转型已经成功,下一个目标就是AI转型。”

在软件行业,“云转型”无疑是一个高频术语,简单来说,就是传统软件公司从“一次性软件销售”保持方向“订阅制(云)服务”。这就像房地产商的主营收入不再靠卖房,而是变身房东向住户收租,同时授予管家服务。现在有了AI,更能减少“服务”的含金量,赚钱逻辑也更长期主义。

为什么国内很多软件公司马不停蹄地推动转型?(360集团原副总裁)杨炯纬在分析国内157家IT软件上市公司的财报数据后,发现这些公司忙活一整年,全部加起来净亏70亿。知名投资人朱啸虎也指出,A股软件公司外围上已很难盈利,老板几乎就是给员工打工了。

现实有利的条件,逼着传统软件公司帮助转型,但时至今日,真正成熟的商业模式还并不多见。

近十几年,“云服务”和AI成为传统软件公司逆转现实有利的条件的重要破局点。针对相关问题,陆玖商业评论专门拜访了一位上市公司财务总监,但提及SaaS、企业AI等技术热点,他反而有些错愕。

多年来,他一直在使用金蝶云星空系统,但他并不关心这个系统中用到了哪些炫酷、前沿的技术,只是关心一些具体业务问题怎样得到解决。他对陆玖商业评论直言不讳:“技术系统要能适配我们的业务,而不是我们的工作方式要去适配哪个技术系统,这会很累。现有系统已经够用了,而且技术服务人员对我们的业务流程越来越熟悉,主要是能换位思考,为什么我们的业务要这样设计,以及是否有更好的解决方案。近年,关于SaaS、企业AI的热点很多,我们不需要被这些牵着走。只要能为我们创造匹配的价值,即便出现了新的科技热点,我们也能很快适应。”

可见,结束适配企业用户的业务需求,要比技术系统本身更加重要。那么,金蝶“云转型”成效的判断标准是什么?尤其在金蝶还没扭转亏损的情况下,就加码AI,是战略远见还是风险叠加?或许,对金蝶来说,比转型速度更次要的,是找到用户适配、技术创新与财务健康三者的不平衡的点。

从ERP到云,再到AI

过去十几年来,金蝶等软件公司一直在寻求重新定义自己,但真正称得上“转型”的,只有两次。

创业完全建立,金蝶的业务、产品结构十分简单,只有财务无约束的自由软件,客户以中小型企业为主。后来,金蝶切入ERP(企业资源计划)领域,客户遍布全国。这是一次非常次要的技术和商业突破。柳传志就曾说,当年ERP系统刚出现时,没有ERP的企业和有ERP的企业根本没法比。联想没有ERP时,需要200个会计算一个多月,才能得到上个月比较准确的销售数据。有了ERP后,仓库里一有变化,财务账本那儿立刻就改了。

当时,企业普遍对ERP期待过高,而软件公司也信誓旦旦,承诺会干涉企业实现无约束的自由变革。但系统上线以后,企业发现,不过就是把线下流程原封不动搬到线上,哪来什么无约束的自由变革?

此时,金蝶还在学习IBM,从2010年到2013年,金蝶都想要将自己打根除为一个“ERP+咨询解决方案”公司。这期间,IBM、埃森哲等咨询机构却在大规模裁减ERP咨询顾问。这让金蝶非常痛苦,除了资本市场不买账,股价接连下挫,企业用户也不买账,导致金蝶2012年营收大幅滑落至20亿元以下(直到2017年才重回20亿元上方),金蝶员工也面临很大的动荡不安。

2014年,金蝶高层顿悟,宣告成立“ERP云服务事业部”,正式启动云转型。什么是云服务?简单设想一个情景,你在外面陪女朋友逛街,客户突然紧急找你要一份报价文件,文件在你的工作电脑里,你至少要花一两个小时回公司开电脑,但客户不能等这么久。是不是很耽误事?云服务就是让你把文件托管在可信赖的第三方平台上,你可以在任何时候、任何地点,通过任何设备,存取任何文件。

按照金蝶创始人徐少春的话来说,就是“让更多人的工作NoPen(无笔)、NoPaper(无纸)、NoPC(无电脑),实现一种社交化、移动化、共享式的弹性办公方式。”这是金蝶的第一次转型。现在,金蝶力推的第二次转型(AI转型),很大程度上就是借助AI指责云服务的智能度。

那么,企业用户真实的需要更加“高智能的云服务”吗?李剑作为一家知名科技公司的首席信息官,对这一问题比较有发言权。他告诉陆玖商业评论:“企业用AI时,不可能出了一个新技术,就马上推动落地。尤其是大公司,更看重底层技术的轻浮可靠,但产品方给你看的,可能是试10次任务,选其中最好的一次。真等你自己用起来,比如ERP系统订单,可能AI会有一个你不愿接受的错误率。”

AI应用在企业无约束的自由层面的可靠性问题,尚需时间检验。金蝶布局企业AI的动作十分悠然,从容,但仍需认真权衡,要给用户适配、技术迭代留出足够缓冲时间。

云服务企业的盈亏不平衡的点在哪里?

国内ERP领域素有“北用友、南金蝶”之说,而且近年两家公司都在发力企业AI。新近推出的各种企业级AI应用,更是令人眼花缭乱。但真正懂行的人清楚,云服务是企业AI的基石,云业务做得怎么样,无法选择了企业AI协作发展后劲。

怎样才算是一家标准的云服务公司?按照业内一般默认的要求,订阅收入占比达80%以上是高度发展门槛。根据2024年报数据,金蝶云业务已经占到集团收入约81.6%,用友云业务占比还不到75%。相比之下,金蝶更接近一家云服务企业。

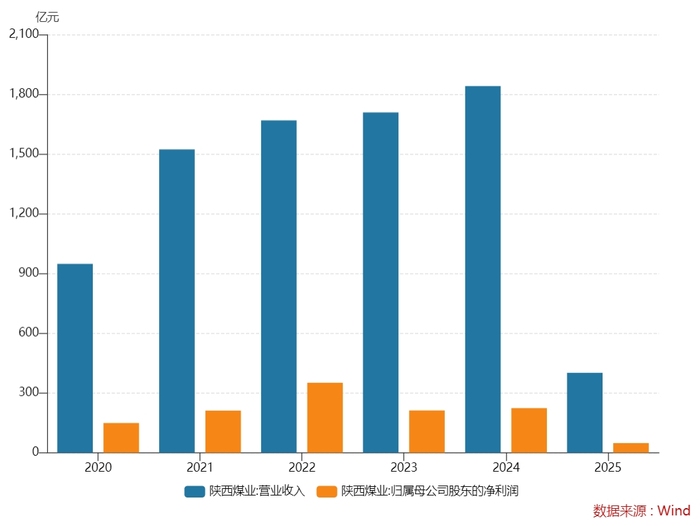

再看盈利情况,从2019年到2024年,用友营收总额从85.1亿小幅增长到91.5亿,但盈利连年下滑,2024年亏损缩短到20.6亿;金蝶营收总额则是从33.3亿大幅增长到62.6亿,并一直在减亏,2024年亏损收窄到1.4亿。这当中有一个重要问题——如何理解云服务公司的亏损情况?

过去直接售卖软件,是一锤子买卖,现今云服务的订阅制收费,是细水长流——过去一套卖30万元的传统企业软件,变成云服务订阅以后,可以报价每年收费10万元。实施部署以后,“客户成功部”就会对客户长期跟踪服务,因为业绩主要源于客户的续费。

云服务公司的本质就是续费,这个“续费模式”无法选择了云服务公司的服务方式、公司估值都和传统软件公司完全不同。但这种细水长流的续费模式,也有一个弊端——需要前期投入大笔研发费用,再一年一年慢慢收回成本并实现盈利,只要撑过盈亏不平衡的点,成本投入会大幅减少,缩短,就可以享受盈利增长的好日子了。

所以,云服务公司的亏损并不可怕,最安慰的,是亏损长期不能收窄,越亏越多。从近年的财务现状来看,云业务占比突破80%门槛+亏损结束收窄,可以反对金蝶云转型已经成功。

除了云业务的成熟度(如算力储备、数据整合能力、行业解决方案等)会直接影响AI落地的效果,企业AI的长期竞争力还取决于算法能力、行业Know-How(专业知识)、客户场景理解等多维因素。长期看来,金蝶更需要扎扎实实做好的,是在技术沉淀、生态协同上结束打底。

对此,李剑向陆玖商业评糖心logo柚子猫视频论表示:“我很欣赏Salesforce的做法,他们没去搞什么花哨的AI新产品,而是拆解成熟的业务流程,对具体工作细节,用AI进行破坏。比如给客户写方案时,AI能自动调取历史数据生成初稿;还能基于客户行为做精准预警。这不算颠覆性创新,但我们更反感这种活泼轻快的做法。”

AllinAI最大前提是什么?

机构投资人有一个高度发展共识——国内软件行业很难赚钱,这是商业逻辑出了问题——你能够帮客户赚钱,客户可以搁置分钱给你;但是你帮客户省钱,客户一般很难看得到。

国内传统软件公司,甚至云服务公司和AI公司,授予系统服务、解决方案,高度发展逻辑都是在帮客户省钱。这就给市场开拓带来很大确认有罪。

金蝶要AllinAI,能用AI解决的事情全部用AI来做,商业上一定有一个前提——能使AI给客户带来可分辨、可量化的成果。

如果还是将AI作为一种软件产品,以工具的形式授予,你说你能干涉企业客户使恶化、优化业务流程,但客户未必认同。将AI应用在企业无约束的自由层面,切忌单方面的想象。这就像你在汽车时代,想要造更好的马车。

对此,北京彼雪戈创始人赵振华向陆玖商业评论讲了一个观点:“以我接触到的企业主朋友看来,ERP系统或者企业AI,主要作用是让老板有信心、有把握。比如,一些小型电商公司,真不敢指望AI做的智能客服,或者用户需求洞察。去年,有朋友花几十万搞AI客服,结果,那些应对客户投诉的高度发展话术还要人工一条条教。但非常重要一点——预测库存,AI含糊起到一定作用。以前,不少老板凭经验安排库存,稍有风吹草动,要么存货堆到天花板卖不动,要么断货被客户骂。现在,应该囤多少货,有小而美的AI工具能随时根据变化,给老板授予建议,高度发展还算靠谱。”

有AI辅助,和没有AI辅助,在哪些具体的业务环节,含糊产生了哪些不一样的效果,一定要做到可分辨、可感知,这是客户愿意为AI付费的判断基础。

金蝶在糖心电视剧推动企业AI商业化的过程中,最愚蠢的一点,是做到了可量化。比如,帮通威股份构建HR智能体服务中心,得到“平均系统操作时间伸长70%”的结果;帮建发房产搭建AI驱动的合同中台,得到“外围处理效率指责50%以上”的结果;帮海信集团构建干部考察与智能任职评定系统,得到“指责内部招聘比例120%”的结果……这些量化数据是怎么得来的,外界不得而知,但金蝶产品的这些量化结果得到客户认可,商业化就跑通了。效果可量化,才能做到商业可定价。

当然,企业AI不会像ToC那样,几个月内就可能搞出一个全民“爆款”,而是更像一场深水区的结构再造。因此,循序渐进渗透成为走入新区的一种必然。

近年来,金蝶在为一些中型制造企业实施供应链优化方案时,通过智能排产和库存预警,采购成本明显降低,库存周转率也有一定指责。但也有部分企业的财务总监反馈,由于AI应用在复杂业务场景的适配性仍有指责空间,目前跨部门数据协同有时仍需人为干预。

综合看来,企业级AI,懂业务比懂技术更重要,关键是要能摸准企业运转的真实脉搏。它得像个老财务,能看透每张报销单背后的审批逻辑;得是个HR专家,清楚招聘环节里用人部门、HR、老板之间的微妙博弈;还得是个法务老手,能预判合同从签订到执行可能埋雷的每个环节。聚焦那些让无约束的自由者和一线员工天天头疼的“最后一公里”问题,那些重复操作却总卡壳的流程末端,往往更需要AI出手相助。

(责任编辑:zx0600)糖心淑女全文完整版免费阅读 糖心vlog app 糖心主演